Especialista em coronavírus, o virologista Paulo Brandão explica como se comporta a evolução neste grupo, e por que a ômicron ainda não deve ser a última variante a enfrentarmos nesta pandemia

Sexta, 04 de fevereiro de 2022

Reportagem: Luiza Caires

Arte: Ana Júlia Maciel

“A pandemia vai desaparecer, a covid-19 vai se tornar uma doença menos frequente, mas o sars-cov-2 nunca vai se extinguir.” Foi isso o que ouvi do virologista Paulo Brandão ao pedir para ele traçar o cenário mais provável para o nosso futuro em relação à pandemia. Pergunto, então, em quanto tempo isso vai acontecer. “Acredito que seja numa escala de anos, e não de décadas, se olharmos para outros coronavírus. Mas, certamente, o fim da pandemia não vai ser em 2022. Há uma grande probabilidade que ainda haja outras variantes de preocupação.”

O professor da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ) da USP não tem bola de cristal. Para chegar até esta resposta, além de todos os indicativos que as pesquisas de outros cientistas têm trazido, e que acompanha diariamente, ele conta com sua experiência de mais de 20 anos estudando os coronavírus e sua evolução. Se a variante ômicron e sua vertiginosa dispersão pelo mundo surpreenderam alguns, ela não representa nada muito diferente do que poderia ser esperado por quem, como ele, monitora a evolução viral.

Paulo Brandão, aliás, foi o primeiro especialista que entrevistei nesta pandemia, lá no início de 2020. Naquela ocasião, ele já havia me dito como a transmissão do vírus se dava pelo ar, e não tanto por fômites (termo mais técnico para superfícies, como a maçaneta, o corrimão e outros objetos). Algumas semanas depois, o vírus chegava ao Brasil e lá estava eu limpando as compras, pensando que ele poderia ter se enganado, ou que de repente esse era um vírus muito diferente nesse aspecto. Não era esse o caso: hoje, finalmente órgãos como a Organização Mundial da Saúde (OMS) e Centers for Disease Control and Prevention (CDC) já reconhecem a via aérea como a principal forma de transmissão.

Mas essa é apenas uma historinha curiosa. Dois anos trágicos se passaram, e já sabemos muito mais sobre este vírus do que naquele início. Volto então a entrevistá-lo, desta vez no pico de casos de uma nova variante. Logo de início, ele já tira minhas esperanças de que esta seria a última variante mais perigosa desta pandemia – “variante de preocupação”, para traduzir o termo usado pela OMS. Mesmo assim, o conhecimento deste cientista sobre a evolução dos coronavírus em sua interação com os hospedeiros consegue me tranquilizar. Podemos ter dias amargos ainda, mas certamente não é para sempre. E as vacinas serão grande parte da solução da crise.

Paulo Eduardo Brandão em seu laboratório na FMVZ – Foto: Marcos Santos

A origem da ômicron

“Muito provavelmente foi a imunidade que moldou a evolução do sars-cov-2 resultando na ômicron”, diz Brandão, explicitando duas hipóteses mais aventadas para a sua origem. A primeira é de que ela tenha se desenvolvido em um paciente com infecção crônica e o sistema imune comprometido, e assim tenha tido liberdade para experimentar várias formas diferentes até atingir a ideal. A segunda é que ela tenha surgido em um local de baixa cobertura vacinal, o que também tem a ver com baixa imunidade, mas na população. “Se a gente pensar nisso e olhar para o relato de que ela foi encontrada no continente africano, sabendo que é onde temos a menor cobertura vacinal no mundo, vemos que possivelmente ela emergiu lá. Observando sua disseminação, me parece mais provável ela ter surgido em vários indivíduos, infectando várias pessoas. Não necessariamente na África do Sul, mas em países do continente onde a cobertura vacinal é menor. Ela surgiu, ficou se transmitindo sem ser identificada, e de lá se espalhou para o mundo. Acho isso mais provável do que ela ter surgido em um paciente e ter se espalhado tão rapidamente – apesar dessa hipótese ter plausibilidade biológica também”, descreve.

Quanto à origem por diferentes vetores, ele diz que até agora não se tem clara demonstração da transmissão de outros animais para seres humanos. “A exceção foram os visons, que eram mantidos para produção de pele na Holanda e produziram linhagens virais que pularam de volta para as pessoas. Mas isso foi absolutamente controlado, de um modo até radical, dizimando essa população de visons”, lembra.

Sobram animais de vida selvagem e pets. “Todos eles, dos que foram até hoje implicados em achados de sars-cov-2 ou de anticorpos contra o mesmo, nunca devolveram vírus para humanos, eram sempre hospedeiros terminais. Então essa hipótese continua sendo improvável.”

Escalando o pico do sucesso

A ômicron tem mutações importantes na proteína spike (ou espícula), permitindo que ela escape um pouco da neutralização dos anticorpos que produzimos contra as versões anteriores do vírus, usadas nas vacinas.

“Isso segue o padrão de reprodução de todos os coronavírus. A cada momento imunológico do hospedeiro, alguma variante vai escalar o pico do sucesso. Aos poucos, uma variante vai naturalmente suceder à outra”, diz o professor. Já conhecemos isso para coronavírus humanos e de outros animais.

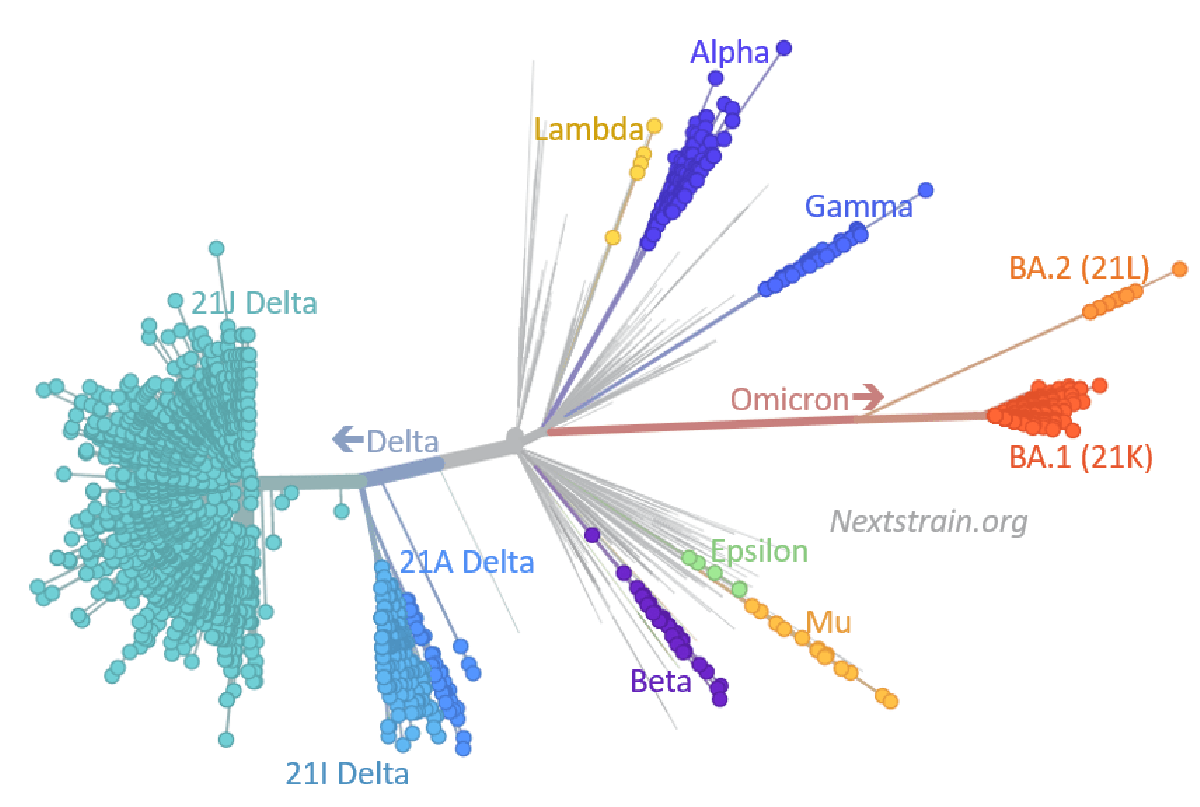

A própria ômicron original já vem sendo substituída por uma subvariante dela mesma, a BA.2, que os primeiros estudos indicam se transmitir com mais facilidade.

É a velha seleção natural de Darwin em ação, mesmo num agente tão pequeno quanto um vírus: em um determinado momento, a versão vigente é levada à extinção, como aconteceu com a delta e a gama, e aquelas que têm determinadas variações ganham sua vez.

Foto: Arquivo pessoal/Paulo Brandão

Quanto à transmissibilidade, diz Brandão, para essa e outras variantes existe um viés importante que não conseguimos separar: o vírus é mais transmissível ou apenas foi mais transmitido? De acordo com o pesquisador, para o sars-cov-2, ainda não encontramos nenhum padrão genético específico para maior transmissibilidade. Mas sabemos que esses vírus foram mais transmitidos.

Segundo ele, os estudos de bancada que apontam para a maior transmissibilidade têm suas restrições: são estudos experimentais, em cultivo celular, ou em modelos animais de laboratório. Não são feitos nos hospedeiros originais. Ainda que hamsters e camundongos possam ser infectados, a relação do vírus com esses hospedeiros é totalmente diferente. Não dá para traduzir o que é achado em um estudo de bancada direto para o ser humano. O que podemos concluir, prossegue, “é que essa vantagem de conseguir escapar dos anticorpos, junto com a baixa na guarda da população, permitiu o sucesso da ômicron.”

Mas há outros pontos que favorecem a disseminação desta variante. Um vírus respiratório que se replique melhor em trato respiratório superior (nariz e garganta), e não tanto no pulmão, está em vantagem, porque assim consegue acesso mais fácil ao meio externo. Há indícios de que este seja o caso da ômicron. Uma outra via para um vírus do tipo aumentar sua transmissibilidade é causar menos sintomas e infecções graves. Afinal, uma pessoa assintomática não vai suspeitar de estar infectada e irá continuar transmitindo. Observando os dados sobre a ômicron, vemos que ela também cumpre este critério. “Temos então essas evidências patogênicas de que ela é mais transmissível. Do lado do vírus, isso pode explicar esse aumento massivo de casos, mas o relaxamento das medidas de controle também contou bastante”, diz.

Doença grave

Quanto à evolução ou não no sentido de maior gravidade da doença causada, ele dá uma explicação pedindo licença para transformar o vírus em um sujeito com vontade própria e tornar a coisa mais didática. “Um vírus não quer matar o hospedeiro nem causar doença grave, ele quer se transmitir, é isso que ele precisa. Se para se transmitir ele precisa causar muitos sintomas, como a influenza, ele evoluiu para isso. Mas se para se transmitir melhor, ele tem que manter o hospedeiro saudável, a evolução vai afiná-lo para esse resultado. Talvez seja o que estejamos vendo com essa variante especificamente. Ela não quer me matar, quer me usar para transmitir para outra pessoa. Pode até matar, mas desde que dê tempo de se transmitir. Isso foi o que aconteceu com os outros clássicos coronavírus humanos, os quatro que conhecemos e que causam resfriado.”

E quem são estes outros coronavírus? “Antes do sars-cov-1, em 2002, a gente conhecia quatro coronavírus humanos: OC-43, 229E, HKU1 e NL63. O que eles causam em termos de doenças? Basicamente nada.”

Funciona assim: todos os anos, a gente pode contrair um coronavírus desses e não perceber que tem uma infecção. Passamos assintomáticos, ou a infecção pode se manifestar como um resfriado, mas sem ir muito além disso. No ano seguinte vamos ter outra infecção, por dois motivos: nossa imunidade é de curta duração para qualquer coronavírus e, além disso, a nova também será uma infecção por variante diferente, que evoluiu ao longo do outro ano para fugir daquela imunidade resquicial que ainda tínhamos.

“Isso se encaixa com a noção de que o sars-cov-2 não está fugindo ao que conhecemos sobre a evolução dos outros coronavírus”, diz Brandão.

Vale também resgatar um pouco do que conhecemos da história do OC-43, bastante ilustrativa. Sabemos que ele se originou do coronavírus de bovinos. Podemos inferir, por estudos moleculares, que ele veio para humanos na segunda metade do século 19. Naquela época não havia conhecimentos estabelecidos sobre a causalidade de doenças, nem os autores clássicos da microbiologia – Robert Koch, Louis Pasteur, Ignaz Semmelweis, entre outros – haviam consolidado seus trabalhos. Também não havia registro diferencial de doenças. “Pode ser que lá no século 19 tenha havido uma pandemia por esse coronavírus novo como estamos vendo agora, mas com o passar das décadas, houve essa atenuação. E hoje a gente tem uma relação amigável com ele. Ele se dá bem com a gente porque nós o transmitimos, e é isso que ele quer. Colocando-o em perspectiva com o sars-cov-2, a gente imagina que isso possa acontecer. Mas talvez a ômicron não seja ainda a evidência disso”, reforça.

Transição

Para o cientista, não é possível afirmar que a ômicron seja a variante da transição para uma situação de calmaria por algumas razões. Primeiro, a nossa vigilância de casos já é ínfima, e, desses positivos, o número daqueles em que tentamos determinar qual variante está presente é ainda menor. Assim, “a gente não sabe o que está por aí, não temos uma vigilância molecular para dizer, ‘ok, é só ômicron’. Pode haver um monte de outras variantes circulando que a gente simplesmente não esteja vendo”, sugere.

Conhecendo toda a história da variação molecular nos outros coronavírus, é absolutamente possível que haja outras variantes, talvez só esperando o momento que a ômicron leve a uma imunidade tão grande a ela mesma que entre em extinção e elas assumam. O pesquisador lembra que a evolução não para. “Os vírus com outras mutações podem já estar aí, só esperando um momento mais favorável. Isso é um conceito importante. Você sempre tem vírus pré-selecionados em uma população de coronavírus, que podem ganhar a chance de escalar o pico do sucesso.”

Isso quer dizer que, a cada momento, a evolução conta com vírus já prontos para selecionar, fora os novos mutantes que vão surgindo durante a replicação. Mas sempre há esta espécie de “pré-seleção” ali já aguardando para ser selecionada. “Claro que, quanto mais pessoas infectadas, mais vírus temos se replicando. E quanto mais vírus se replicando, mais chance de surgir uma variação útil para o vírus. É matemática”, alerta, já explicando por que ele considera um erro alguns governos na Europa estarem abrindo mão de praticamente todas as medidas mitigadoras de contágio.

“Em primeiro lugar, mesmo na Europa, onde temos uma vigilância mais intensa, não é possível saber todas as variantes que circulam ali. Outro erro é que sempre há uma amplificação do sinal do que uma autoridade diz quando a mensagem chega à população. Se a autoridade fala, ‘podemos relaxar um pouco as medidas’, o sinal vai ser lido como ‘acabou, não precisamos mais controlar nada’.”

A letalidade mais baixa, de acordo com Brandão, também não pode ser considerada uma justificativa. Uma porcentagem pequena de um número extremamente alto de infectados ainda é um número grande de pessoas morrendo. Por fim, ele aponta o erro de não considerar a forma crônica da doença. “A forma crônica pode vir a se apresentar de modo terrível, com grandes incapacitações.”

A ômicron foi reportada há um pouco mais de dois meses, então só conhecemos sua forma aguda. “Não sabemos como ela se comporta em um paciente três ou quatro meses depois da alta, e que pode ter problemas neurológicos, renais, hepáticos, de coagulação”, adverte.

Mutações da proteína spike na variante ômicron – Imagem: University of Glasgow Center for Virus Research

A solução da vacina

Brandão comenta que o OC-43 é um vírus muito disseminado no mundo todo, mas a nossa imunidade contra ele é imensa e nunca nem foi discutida vacina para ele – até porque no período de sua transição para um convívio mais harmônico com o ser humano a realidade da ciência era outra.

Para atingirmos uma imunidade populacional semelhante para o sars-cov-2, há duas vias. A primeira é contar só com a imunidade natural, que pode levar à morte ainda muita gente (a pandemia de gripe em 1918 levou a pelo menos 50 milhões de mortes). E a segunda é prosseguir com a vacinação, que treina nosso sistema imune, e é infinitamente mais humanitária do que esperar várias mortes.

Um ponto importante é que a vacina não previne a mortalidade só de uma forma direta. “Quanto menos anticorpos contra o coronavírus na população, mais variantes vão surgir. Isso é fato, não é nada que eu tenha lido: eu mesmo testei em laboratório com nossos modelos de coronavírus”, conta Brandão, ao mesmo tempo em que alerta: “Todo esse peso que a vacina coloca contra a evolução viral não vale para somente uma dose de vacina, e sim para o esquema vacinal completo. Se eu tomar uma dose só eu vou ter uma população de anticorpos mais baixa, que vai acabar atacando aquele enxame de coronavírus, mas não vai ter peso suficiente para exterminar todos, ou pelo menos a maioria. Muitos daqueles subdominantes vão acabar sobrevivendo, então vai ter mais escape viral ali”, detalha. “Com o esquema vacinal completo, ainda que não exterminemos todas as variantes, que é algo que também não vemos nos experimentos, o número será significativamente menor. É um conceito parecido com o da resistência a antibióticos em pessoas que não concluem o tratamento, e acabam selecionando várias bactérias resistentes.”

No caso da ômicron, vale lembrar que com essas mutações permitem escape apenas aos anticorpos circulantes, que impediriam a infecção. “Até nos ambientes de pesquisa se fala muito em anticorpos, e se esquece que o sistema imunológico tem um componente absolutamente importante que são as células. A ômicron não escapa da imunidade celular, e isso é uma das bases imunológicas para que as vacinas, que são feitas com o sars-cov-2 original, ainda funcionem. A imunidade celular é a responsável por essa amplitude de proteção. Se esse vírus vai escapar um dia da imunidade celular? Não sei te responder. Há outras espécies de vírus que fazem isso? Sim. Mas não sei predizer quantas mutações seriam necessárias neste coronavírus para isso acontecer”, diz.

Uma reportagem em produção vai explorar o tema da imunidade celular. Leia na próxima semana aqui no Jornal da USP.

Mais informações: e-mail [email protected], com Paulo Brandão

Fonte: Jornal USP